SRT-Pneumatik

[ETL/GM]

Grundlagen

Vorteile:

- Luft ist in unbegrenzter Menge vorhanden

- einfacher Transport (zB in Schläuchen)

- in Behälter speicherbar

- unempfindlich gegen Temperaturschwankungen

- explosions- und brandsicher

- sauber (Lebensmittelindustrie)

Nachteile:

- Luft muss aufbereitet werden (Feuchtigkeit, Schmierung)

- Luft ist kompressibel (keine gleichmäßige Zylinderbewegung)

- Kraft ist begrenzt

- Abluft ist laut und ölig

- Druckluft ist teuer

Arten von Ventilen:

- Wege-

- Sperr-

- Druck-

- Strom-

- und Absperrventile

Arten von Zylindern

- einfachwirkender Zylinder

- doppeltwirkender Zylinder

Bezeichnung von Ventilen

Die Bezeichnung eines Ventils ist abhängig von:

- der Zahl der gesteuerten Anschlüsse

- der Zahl der Schaltstellungen

| a./b. | Grundstellung | Arbeitsstellung |

| 2/2-Wegeventil |  |

|

| 3/2-Wegeventil | ||

| 4/2-Wegeventil | ||

| 5/2-Wegeventil |

Bezeichnung der Ventilanschlüsse

früher mit Großbuchstaben jetzt mit Zahlen:

- Eingangsseite ungerade (P = 1)

- Abgangsseite gerade (A = 2)

Ansteuerung von Ventilen

| mechanisch | pneumatisch | elektrisch | |

| federrückgestellt |  |

||

| Impulsventil (speichernd) |  |

Pneumatische Steuerungen

Direkte Ansteuerung des einfach-wirkenden Zylinders

Er wird in der Regel mit einem 3/2-Wegeventil angesteuert. Bei der direkten Ansteuerung ist das Signal- gleichzeitig das Stellglied.

| unbetätigtes Ventil: | betätigtes Ventil: |

|

|

Direkte Ansteuerung des doppelt-wirkenden Zylinders

Er wird in der Regel mit einem 4/2-Wegeventil angesteuert.

| unbetätigtes Ventil: | betätigtes Ventil: |

|

|

Indirekte Ansteuerung des doppelt-wirkenden Zylinders

Das 4/2-Wegeventil kann durch ein 5/2-Wegeventil ersetzt werden. Wenn die Signalglieder Pneumatikventile sind, ist das Stellglied ein pneumatisch betätigtes Impulsventil. Die Steuerung hat prinzipiell die selben Eigenschaften wie die Speicher- oder Selbsthalteschaltung mit Relais oder Schützen.

Impulsventile sind Speicherglieder

Wegabhängige Steuerung

Die Position des Zylinders wird hier über Endschalter abgefragt. Die Steuersignale werden mit der Zylinderstellung verknüpft:

- Das Stellsignal kommt vom Endschalter(Rollenhebelventil 1.3) bei gleichzeitiger Betätigung des Handhebelventils 1.2.

- Das Rückstellsignal kommt von einem Positions- oder Endschalter (Rollenhebelventil 1.4). In der pneumatischen Steuerung ist das das . Um die Position zu zeigen, werden die Ventile jetzt nummeriert.

Die Serienschaltung der zwei Signalglieder [1.2] UND [1.3] ist gleichbedeutend mit einer UND-Verknüpfung.

Dafür gibt es auch ein spezielles Steuerglied - das

Zweidruckventil oder den UND-Block:

Um die Bewegungsabfolge mit den entsprechend notwendigen Steuersignalen zu zeigen, wird ein Ablaufdiagramm gezeichnet:

Weitere pneumatische Steuerungen werden in CAD angefertigt.

Beispiele für Folgesteuerungen

Folgesteuerungen sind weg- oder zeitabhängige Steuerungen, bei denen verschiedene Zylinder (oder Aktoren) in einer vorgesehenen Reihenfolge nacheinander angesteuert werden. Wir wollen kleine Vorrichtungen mit zwei Zylindern und Positionsgebern betrachten, die sich in ihrer Bewegungsabfolge wie folgt unterscheiden:

Biegevorrichtung

Funktionsbeschreibung:

Nach einem Startsignal soll der Spanner (A) ausfahren und das Werkstück halten. Nach dem Erreichen der vorderen Position des Spanners, soll der Biegezylinder (B) ausfahren.

Wenn der Biegezylinder fertig ist, fährt zuerst der Spannzylinder zurück. Ist das Werkstück entspannt, kann auch der Biegezylinder in die Grundstellung zurückfahren.

Anlagenschema:

Bewegungsabfolge:

Weg-Schrittdiagramm:

In Worten lautet die Bewegungsabfolge (ersichtlich aus dem Weg-Schrittdiagramm):

- Drücken der Startaste → ausfahren von A

- A erreicht Position 1.1 → ausfahren von B

- B erreicht Position 2.1 → rückfahren von A

- A erreicht Position 1.2 → rückfahren von B

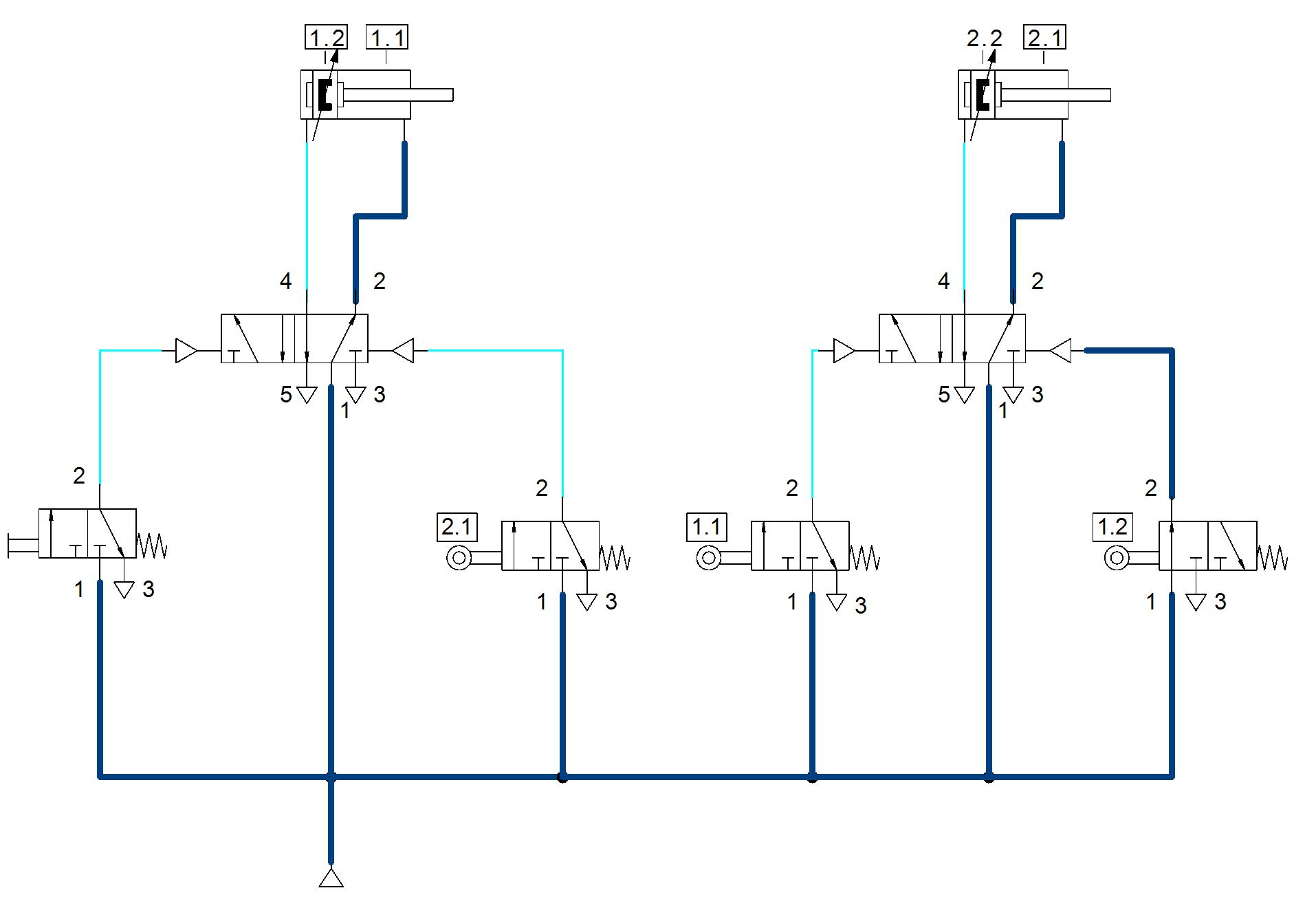

Pneumatikschema:

Dieser Ablauf wird mit zwei doppelt-wirkenden Zylindern, angesteuert mit zwei Impulsventilen (Signalspeicher) wie folgt erzeugt. Die Signale für die Umstellung der Impulsventile kommen von den jeweiligen Positionsgebern (Wegeventile) genau in der notwendigen Abfolge:

Lochstanze

Funktionsbeschreibung:

Nach einem Startsignal fährt der Locher aus und gleich wieder in seine Grundstellung zurück. Erreicht der Locher die Grundstellung, wird der gelochte Papierstapel ausgeschoben.

Anlagenschema:

Bewegungsabfolge:

Weg-Schrittdiagramm:

In Worten lautet diese Bewegungsabfolge (ersichtlich aus dem Weg-Schrittdiagramm):

- Drücken der Startaste → ausfahren von A

- A erreicht Position 1.1 → rückfahren von A

- A erreicht Position 1.2 → ausfahren von B

- B erreicht Position 2.1 → rückfahren von B

Pneumatikschema:

Dieser Ablauf soll wie oben mit zwei doppelt-wirkenden Zylindern erzeugt werden. Angesteuert werden die zwei Zylinder jeweils mit einem Impulsventil (Signalspeicher) Die Signale für die Umstellung der Impulsventile kommen wie schon oben gezeigt, von den entsprechenden Positionsgebern (hier Wegeventile). Bei der Inbetriebnahme (Druckluftversorgung) der Steuerung ergibt sich jetzt aber ein Problem:

Durch die Anordnung der Signalgeber und die Verknüpfung der Steuersignale (Vor- und Zurück = Setzen und Rücksetzen) mit den Signalspeichern (Impulsventilen) wird erkennbar, was bei der Betrachtung des bloßen Ablaufes vielleicht übersehen wird. Das Signal des Postionsgebers (Endschalterventil 1.2) von der Grundstellung des Zylinders A steuert richtigerweise Zylinder B vor. Nur diese Position 1.2 ist auch schon zum Zeitpunkt des Einschaltens gegeben ( = Grundstellung, siehe Betätigungsmarke oben). Der Steuerimpuls für Zylinder B vor soll aber erst nach dem "Ausflug von Zylinder A" in die Stellung 1.1 und dem dann anschließenden zurückfahren in die Grundstellung 1.2 erfolgen. So fährt also Zylinder B "wie von Geisterhand" ohne zutun der Bedienperson sofort nach der Energieversorgung der Apparatur vor (sieh unten).

Lösen lässt sich das Problem durch eine sogenannte Impulsformung. Das bedeutet: Die Position 1.2 darf das Startsignal für den Zylinder B erst aus der Rückwärtsbewegung des Zylinders A und eben nicht aus der statischen Stellung (Ruhestellung) "formen". Die Impulsformung kann mit dem Kipprollenventil bewerkstelligt werden. Dabei wird das Ventil so eingestellt, das der Zylinder in Ruhestellung die Kipprolle überfährt. Fährt er aus, klappt die Kipprolle ein, sodass der Ventilstößel gar nicht gedrückt wird. Beim zurückfahren aber hat die Kipprolle eine mechanische Hemmung und Betätigt den Ventilstößel kurz vor der Position 1.2, so dass Zylinder B in Folge der Rückwärtsfahrt von A gestartet wird.

Die Kipprollenlösung basiert auf einer mechanischen Lösung. Interessant ist für weitere Überlegungen aber die sogenannte Stranglösung. Hier wird über ein zusätzliches Impulsventil (Speicher) das Umschalten des Bewegungsablaufs in zwei Abschnitte geteilt, was die Kipprolle unnötig macht.

Bohrmaschine

Funktionsbeschreibung:

Nach einem Startsignal soll der Spanner ausfahren und das Werkstück halten.

Ist er vollständig ausgefahren, das Werkstück also eingespannt, soll der Bohrer ausfahren.

Wenn der Bohrer ausgefahren ist, fährt er selbständig zurück. Ist der Bohrer in Grundstellung, kann der Spanner den Teil lösen, also zurück fahren

Alagenschema:

Bewegungsabfolge:

Weg-Schrittdiagramm:

Dieser dritte Bewegungsablauf lautet in Worten:

- Drücken der Startaste → ausfahren von A

- A erreicht Position 1.1 → ausfahren von B

- B erreicht Position 2.2 → rückfahren von B

- B erreicht Position 2.1 → rückfahren von A

Pneumatikschema:

Auch in diesem Ablauf dürfen wir uns nicht nur auf den bloßen Bewegungsablauf konzentrieren, und die Setz- sowie Rücksetzsignale einfach dem geforderten Ablauf entsprechend anschließen. Weil das Erreichen der Position 2.2 ja das Rücksetzen (-stellen) des Zylinders A erst im Laufe der Rückwärtsbewegung des Zylinders B und nicht schon zum Start der Apparatur auslösen soll. Durch dies Anordnung kommt es zu einer sogenannten Signalüberschneidung weil der Setz- und Rücksetzbefehl für den Zylinder (sein Impulsventil also seinen Speicher) gleichzeitig verarbeitet werden soll, was ja gar nicht gehen kann. In diesem Fall wird der Start der Vorrichtung blockiert. Also muss das Rücksetzsignal von 2.2 geformt werden was wieder eine Kipprolle oder einen Wischimpuls benötigt.

Es geht aber auch eine Lösung mit Zwischenspeicher (Stranglösung):

home

home