home Themen aus:

Spezielle Technologie |

E-Technik + Angew. Mathematik |

ET Labor |

Projektplanung |

home Themen aus:

Spezielle Technologie |

E-Technik + Angew. Mathematik |

ET Labor |

Projektplanung | MGK-Gleichstrommaschinen (Grundlagen)

[STEC/H1]

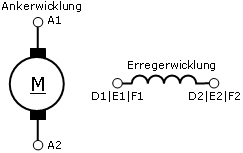

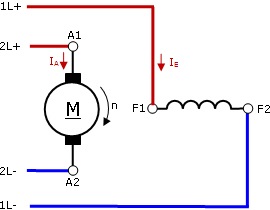

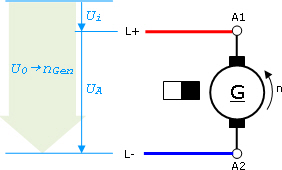

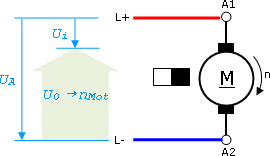

Schaltbild

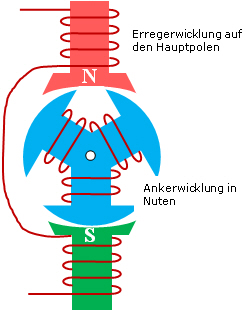

Darin sehen wir schon die wesentlichen elektrischen Bauteile und die grundsätzlichen Funktionen der Gleichstrommaschine.

Die Ankerwicklung "lebt" nicht ohne ihre Anschlüsse über die Kohlebürsten (A1 - A2). Die Erregerwicklung liegt nicht nur bildnerisch sondern auch wirkungsmäßig quer zu den Anschlüssen der Ankerwicklung im Gehäuse der Maschine. Ihre Anschlussbezeichnung richtet sich nach der Art der elektrischen Schaltung.

Begriffe

Erregung

Die Erzeugung des Magnetischen Feldes zwischen den Hauptpolen wird Erregung genannt. Damit entsteht das benötigte Kraftfeld im Ständer der Gleichstrommaschine.

Die Erregung erfolgt mit Gleichstrom in der Erregerwicklung oder mit permanentmagnetischen Hauptpolen.

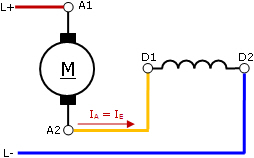

Reihenschluss-Maschine

Mit dem Begriff Reihenschluss ist die Serienschaltung der Erregerwicklung mit der Ankerwicklung benannt. Die Anschlüsse haben die Bezeichnung D1 - D2.

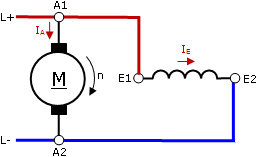

Schaltung als Nebenschlussmaschine (Nebenschlusserregung)

Die Benennung der Maschine ist aus der elektrischen Schaltung (dem elektr. Anschluss) der Erregerwicklung abgeleitet. Mit dem Begriff Nebenschluss ist die Parallelschaltung der Erregerwicklung zur Ankerwicklung benannt. Die Anschlüsse haben die Bezeichnung E1 - E2.

Schaltung als fremderregte Maschine (Fremderregung)

Wenn die Erregerwicklung eine eigene Quelle hat, sprechen wir von Fremderregung. Die Anschlüsse haben nun die Bezeichnung F1 - F2.

Es ist auch möglich, die Maschine mit Permanentmagneten zu erregen. Damit spart man sich die "fremde" el. Spannungsquelle. Die Maschine ist dann nicht nur fremd- sondern auch noch selbsterregt.

Schaltung als Selbsterregte-Maschine (Eigenerregung)

Selbsterregen kann sich eine Maschine auch über eine Wicklung (Elektromagnete). Die Schaltung ist aber wohl eine Spezialität bei (älteren) Kraftwerksgeneratoren. Dabei wird der Remanenzmagnetismus des Ständers ausgenutzt und während des Anlaufens wird durch Steigerung der Maschinendrehzahl allmählich die Erregung bis zur Nennbetriebsstärke gesteigert.

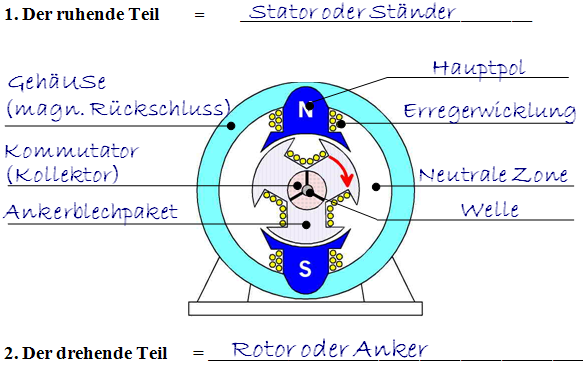

Aufbau

Einzelteile

Drehende Maschinen bestehen aus

- Rotor (drehender Teil der Maschine)

- Welle und Kommutator (Stromwender oder Kollektor)

- Ankerblechpaket mit Ankerwicklung

- Stator (stehender Teil der Maschine auch Ständer genannt)

- Gehäuse (magnetischer Rückschluss)

- Hauptpole mit Erregerwicklung

- Bei sehr großen Maschinen zur Verbesserung der Kommutierung

- Wendepole

- Kompensationswicklung

Oben sind die wesentlichen Bauteile in einer Explosionszeichnung dargestellt. Das unten gezeichnete Modell in einer Schnittdarstellung entspricht einer kleinen Gleichstrommaschine. Bei gößeren Maschinen hat der Anker wesentlich mehr Zähne oder Nuten, der Kollektor hat dann eben wesentlich mehr Lamellen und damit wird der Rundlauf auch deutlich verbessert.

Ständer

Der stehende Teil der Maschine ist Trägerer ist erregt der Magnetischen Energie. Da die Hauptpole immer konstant erregt sind, also sich der Nord- wie der Süpol der Maschine magnetisch nie ändernwird mit Gleichstrom oder durch Permanentmagnete erreicht, muss der Ständer nicht geblechter ist aus massivem Stahl konstruiert werden.

Anker

Bei der Gleichstrommaschine heißt der Rotor auch Anker. Die Erklärung findet man im Schnittbild, wenn man die Form der Pole im Rotor betrachtet.

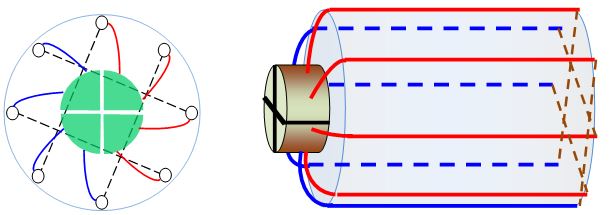

Die Ankerwicklung als sogenannte Trommelwicklung

Der Stromwender

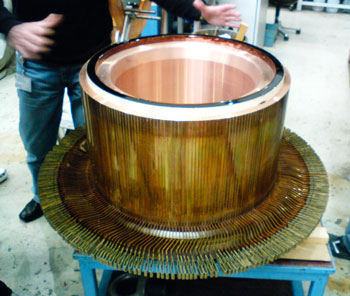

Wie entsteht ein Kollektor?

Die Ankerwicklung wird über Schleifende KontakteDas sind Kohlebürsten, die eine gute natürliche Schmierung besitzen, wenn sie über die Kupferlamellen des Kollektors gleiten. mit Gleichstrom versorgt. Wenn auch der Kollektor von Weitem betrachtet wie ein Ring aus Kupfer aussieht, so ist er bei genauem hinsehen eine ringförmige Konstruktion aus lauter einzelnen trapezförmigen Kupferlamellen. Jede dieser Lamellen hat eine Anschlussfahne für einen Stab der Ankerwicklung.

Diese Lamellen werden mit Isolierpapier voneinander getrennt zu einem Ring zusammengespannt oder geklebt und dann auf die Welle aufgepresst.

Wie funktioniert ein Kollektor?

Am Besten betrachten wir ein einfaches Modell. Der Gleichstrommotor besitzt das Hauptfeld (der Hauptpole, entweder mit Feldwicklung oder mit Permanentmagneten). In diesem Hauptfeld liegen die drehbaren Spulen der Ankerwicklung.

Quelle: pauls-bastel-leben.blogspot.co.at |

Wenn die Ankerwicklung an eine Gleichstromquelle angeschlossen wird, bildet sie je nach Stromrichtung Nord- und Südpole aus. Eine vollständige Drehung ergibt sich nur, wenn der elektrische Anschluss rechtzeitig umgepolt wird. Deshalb werden die Spulenenden an den Stromwender (Kollektor oder Kommutator) angeschlossen. Dieser dreht auf der Welle mit, wodurch sich die Spulenseiten an der Plus und Minus Bürste ( = Kohlekontakte) abwechseln.

Durch das Umpolen fließt in der Ankerwicklung praktisch ein WechselstromDer Anker ist deswegen geblecht (= lamelliert). |

|

Dieses einfache Modell würde ohne Schwung nicht laufen, darum bekommt der Anker eine ungerade Zahl von Polen.

Die LückeDas ist die Nut, in der eine Spulenseite, also ein Wicklungsstab liegt. zwischen den Polen wird gefüllt mit Kupferdraht. Je mehr Pole desto weniger Platz für Draht und desto weniger Windungen haben Platz. Bei sehr großen Maschinen werden aus den Drähten richtige Kupferstäbe. Diese werden dann über Anschlussstege mit den Kollektorlamellen mittels Lötung verbunden (siehe obige Fotos). |

|

Betriebsverhalten

Drehzahlverhalten

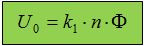

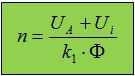

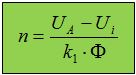

Durch die Drehung des Ankers zwischen den Erreger- oder den Hauptpolen der Maschine wird in der Ankerwicklung eine Spannung U0 erzuegt:

Darin ist:

U0 ... die generatorisch erzeugte Spannung in der Ankerwicklung

k1 ... eine Konstante,

die sich aus der Konstruktionsgröße der Maschine ableiten lässt

Φ ... der magnetische Flussder sollte ja auch konstant bleiben. zwischen den Hauptpolen der Maschine

n ... die Ankerdrehzahl

Anlauf

Eine drehende Maschinehier ein Motor ist immer wie ein Generator zu betrachten.

Die Ankerspannung ist dann die generatorisch erzeugte Spannungbeim Motor die Gegenspannung (mit Bremswirkung)

Vergleich Motor-Generator

|

|

|

|

Für eine bestimmte Maschinendrehzahl ergibt sich aus der Existenz der Gegenspannung, dass eine Maschine als Generator um den inneren Spannungsabfall

Vergleicht man dagegen die Ankerspannung, muss ein Generator wegen der Spannungsverluste mehr Spannung

Ein Motor dreht bei gleicher Spannung immer langsamer als ein Generator.

Eigenschaften und Verwendung

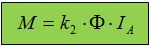

Für das Drehmoment eines Gleichstrommotors gilt:

Darin ist:

M ... das Drehmoment in Newton-Meter

k2 ... eine Konstante,

die sich aus der Konstruktionsgröße der Maschine ableiten lässt

Φ ... der magnetische Flussder sollte ja auch konstant bleiben. zwischen den Hauptpolen der Maschine

IA ... der Ankerstrom

Dabei ist die Maschinenkonstante k1:

Nebenschluss- oder fremderregte Maschine

Sie dreht praktisch unabhängig von der Belastung mit ziemlich konstanter Drehzahl.

Diese Eigenschaft wird oft bei Stellantrieben, den sogenannten Servos ausgenutzt.

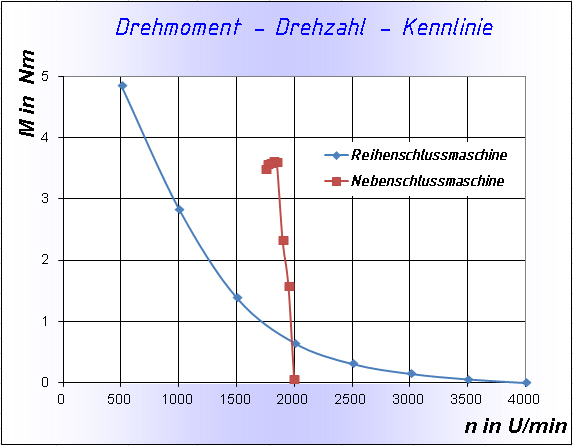

Reihenschlusserregte Maschine

Die Drehzahl ist stark belastungsabhängig aber das Drehmoment oder die Anzugskraft ist am Start sehr hoch.

Diese Eigenschaft wird bei praktisch allen Elektrowerkzeugen mit Motor ausgenutzt. Große Reihenschlussmaschinen werden bei Schienenfahrzeugen eingesetzt.

Darstellung der Betriebseigenschaften

Die wichtigsten Eigenschaften werden in der Belastungskennlinie der Maschinen deutlich:

Siehe dazu auch unsere Laborübung.