home Themen aus:

Spezielle Technologie |

E-Technik + Angew. Mathematik |

ET Labor |

Projektplanung |

home Themen aus:

Spezielle Technologie |

E-Technik + Angew. Mathematik |

ET Labor |

Projektplanung | MGK-Asynchronmaschinen (Grundlagen)

[STEC/H1]

Aufbau

| Stator: | Rotor: |

|---|---|

|

|

Im Läuferblechpacket kann auch eine Drehstromwicklung in den Nuten liegen, die auf drei Schleifringe herausgeführt und dort verschaltet wird. |

| Der Läuferkäfig besteht aus Querstäben die an beiden Seiten durch Kurzschlussringe kurzgeschlossen werden. Die Stäbe samt Kurzschlussringen werden direkt in das Blechpacket eingegossen (Aluminium-Druckguss-Verfahren). |  |

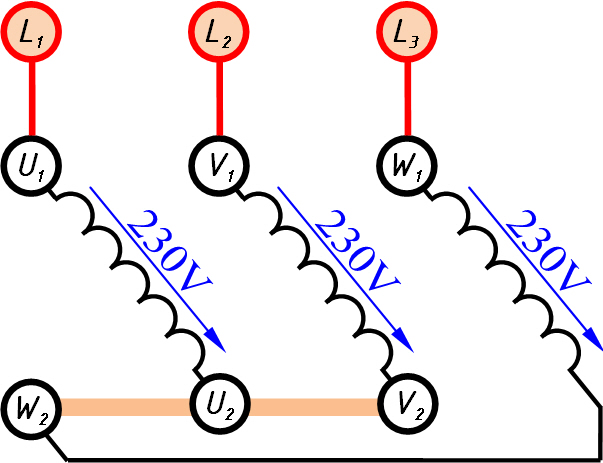

Drehstromwicklung

Eine Drehstromwicklung muss auf den gesamten Läuferumfang gleichmäßig aufgeteilt werden. So enstehen in der Maschine drei magnetische Achsen (Richtungen), die aber in ihrer Gesamtheit (geometrische Summe) auf den Rotor mit senen eingebauten elektrischen Leitern wirken können.

Bild a) Maschine mit ausgeprägten Polen

Die Pole (Erregung) sind nicht mehr ausgeprägt wie bei der Gleichstrommaschine. Die Spulen "verschwinden" bzw. werden im Statorblechpacket in Nuten eingelegt. Die magnetischen Achsen bleiben im Stator aber erhalten

Bild b) Maschine eingelegten Wicklungen

Eine Drehstromwicklung besteht aus drei rämlich um 120° versetzten Spulen.

Wird an eine Drehstromwicklung dreiphasiger

Drehstrom

angeschlossen, dann wird im Inneren der Wicklung ein Drehfeld erzeugt.

Dieses

Drehstrom

angeschlossen, dann wird im Inneren der Wicklung ein Drehfeld erzeugt.

Dieses

Drehfeld

entsteht praktisch im Zusammenwirken der drei Phasen in den drei Wicklungssträngen.

Drehfeld

entsteht praktisch im Zusammenwirken der drei Phasen in den drei Wicklungssträngen.

Weil die Maschine auch zusammengebaut werden muss, sind die Wicklungen außerhalb des Blechpackets in Wickelköpfen kreisförmig zusammengebunden.

Funktion

Wieso dreht sich aber der Asynchronmotor, ohne dass sein Läufer mit Spannung versorgt wird?

Das Induktionsprinzip des Transformators

Eine Asynchronmaschine ist im Stillstand nichts anderes als ein Drehstromtransformator mit kurzgeschlossener Sekundärwicklung.

Im Rotor wird daher transformatorisch eine Spannung induziert. Diese Wirkung ist aber drehzahlabhängig.

Die Asynchronmaschine ist eine INDUKTIONSMASCHINE.

Drehmomentbildung

Im Stator der Maschine wird ein

Drehfeld erzeugt

. Dieses Drehfeld schneidet die Rotorstäbe und induziert so im Käfig eine Läuferspannung.

Der Käfig wirkt wie eine Leiterschleife also fließt in ihm ein Strom (siehe unten).

Drehfeld erzeugt

. Dieses Drehfeld schneidet die Rotorstäbe und induziert so im Käfig eine Läuferspannung.

Der Käfig wirkt wie eine Leiterschleife also fließt in ihm ein Strom (siehe unten).

Der Rotor der Asynchronmaschine läuft langsamer als das Drehfeld, weil in ihm eine Spannung durch das Drehfeld induziert werden muss. Der Drehzahlunterschied zwischen Drehfeld und Läufer heißt Schlupf.

Der Schlupf s wird in Prozent der Synchrondrehzahl nS angegeben. Die Läufer- oder Rotordrehzahl nL ist im Motorbetrieb immer kleiner, als die nächst höhere Synchrondrehzahl. Die Berechnung ist eine simple Prozentrechnung:

Das Drehmoment M des Asynchronmotors ist von der Drehzahl n und vom Rotorwiderstand RL abhängig. Die folgende Kennlinie zeigt den typischen Verlauf und die Abhängigkeit in einem Diagramm:

MA......Anlaufmoment

MS......Sattelmoment (das tiefste Drehmoment während des Hochlaufens)

MK......Kippmoment (das höchste Drehmoment während des Hochlaufens)

MN......Nennmoment (das Drehmoment bei Nennbelastung)

Betrieb als Motor

Die Maschine nimmt aus dem Stand einen hohen Anlaufstrom auf, der sich während der Anlaufphase bis zum Nennstrom verringert. Das folgende Diagramm zeigt den prinzipiellen Stromverlauf:

Das Diagramm zeigt auch, dass beim Abbremsen des Motors (das tut nun mal jede Last) der Strom rlativ stark ansteigt. Der Motor wird immer mehr zur Heizung. Die Wicklung muss daher gegen Überlastung geschützt werden.

Schaltung

Motorschutz

Allgemein

Der Motor soll vor überlastung geschützt werden. Dazu wird der lastabhängige Motorstrom gemessen und bei einer längerfristigen überschreitung einer bestimmten Stromgrenze abgeschaltet.

Es bestehen folgende Möglichkeiten:

- Thermorelais, das mittels Steuerkontakt den Motorschütz zum Abfallen bringt;

- Motorschutzschalter, der ähnlich eines Leitungsschutzschalters den Motor vor überlastung und bei Kurzschluss direkt abschaltet;

- Motorwicklung mit integriertem Thermofühler, der die Isttemperatur an ein Steuergerät weiterleitet, welches notfalls abschaltet;

- Motor mit integrierten Thermokontakten, die als Steuerkontakte verwendet werden können;

Prinzip des Motorschutzschalters:

Schaltungen

| Drehstrommotor mit Motorschutzschalter | zweipoliger Anschluss | einpoliger Anschluss |

Charakteristik

|

|

Für den thermischen Auslöser des Motorschutzschalters gilt ähnlich wie für den des Leitungsschutzschalters: angepasst.

Für den magnetischen Auslöser gilt exakt das Gleiche wie im Leitungsschutz: Ein Motorschutzschalter kann auch den Leitungsschutz übernehmen. |